Языковое высокомерие — это демонстративное неуважение к речевым особенностям других людей или сообществ и попытка подчеркнуть таким образом свое превосходство над другими.

Такое неуважение к языковому разнообразию может существовать как на уровне крупных (часто имперских) государств, которые считают свой язык главным, так и внутри одной страны, где одни люди свысока относятся к речевым традициям других.

В этой статье журналистка Дарья Гордейчик рассматривает примеры языкового высокомерия и разбирает, почему стоит перестать насмехаться над трасянкой и как та, наоборот, помогает беларусскому языку, а не препятствует ему.

«Беларусский язык — рай для двоечника по русскому языку» и другие примеры имперского языкового высокомерия

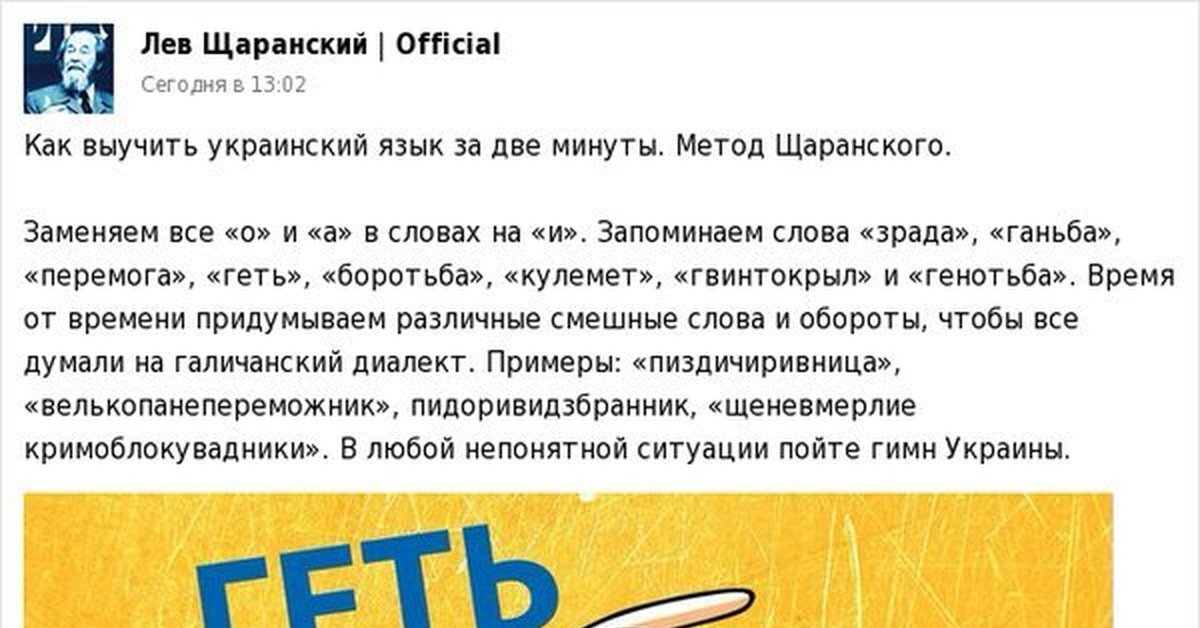

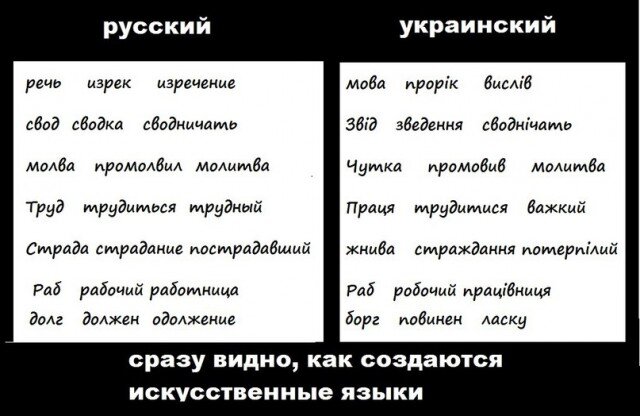

Языковое высокомерие, как и в случаях с языком вражды, имеет несколько уровней: от менее очевидных форм насмешек до открытого неуважения и демонстрации превосходства. От подборок смешных слов на другом языке до утверждений, что человек, разговаривающий на определенном языке, менее образованный или каким-то образом хуже других. Например, вот один из комментариев под статьей о том, что украинский язык — искусственный: «Даже сегодня на любом ток-шоу заметно, что в своем большинстве русскоговорящий более адекватный и логичный собеседник. Как на мове — дурак-дураком».

В российском сегменте интернета (а также телевидения еще с советских времен) полно пародий на беларусо_к, украино_к, сборных «прибалто_к» и людей из Центральной Азии, которые разговаривают по-русски с заметными грамматическими ошибками или специфическим произношением. Украинский и беларусский языки вообще до сих пор некоторыми воспринимаются как «видоизмененный русский» или его диалект, что отображает глубоко внедренное имперское мировоззрение и недостаток знаний о языковом разнообразии.

Лукашенко тоже неоднократно высказывался о беларусском языке высокомерно:

«Люди, которые говорят на беларусском языке, не могут ничего делать, кроме как разговаривать на нем, потому что по-беларусски нельзя выразить ничего великого. Беларусский язык — бедный язык. В мире существует только два великих языка — русский и английский».

После начала войны в Украине случаи языкового высокомерия стали особенно заметны. Для многих людей война стала импульсом для возвращения к своей национальной идентичности и активного использования родных языков — беларусского, украинского, якутского, удмуртского и других.

Однако такой процесс часто сталкивается с насмешками и непониманием со стороны носителей доминирующих языков. Фраза «Говорите нормально!» — яркий пример такого высокомерия. Так, возвращение к родному языку воспринимается как политический и культурный акт, требующий смелости и преодоления стыда, который иногда подпитывается подобными насмешками.

«Я не писала, потому что стеснялась своего якутского. Я до сих пор его стесняюсь. Мой якутский — это не тот сложный, красивый саха тыла (якутский язык — ред.) якутской литературы, и не тот саха тыла, на котором говорят наши бабушки, в пахнущих парным молоком складках которого любые русские слова звучали сап-сахалыы (очень по-якутски — ред.): торуой (второй — ред.), сэппэрээдэ (сепаратор — ред.), дорообо (приветствую, что созвучно с русским добро — ред.). Язык, где я чувствую себя комфортно, — это та самая рогатыгар веревкалаах корова (известный в современном фольклоре пример смешивания русских и якутских слов — ред.), язык, над которым все потешаются и за который стыдят, но на нем сахалар (якуты — ред.) говорят каждый день о простых и знакомых вещах»,

— из интервью российскому изданию Perito якутской писательницы Сардааны Румянцевой.

Языковое высокомерие — явление не только русскоязычной среды. В англоязычных социальных сетях попадаются видео, где носител_ьницы, например, американского варианта английского языка, шутят над британ_ками из-за их акцента, и наоборот. Это, однако, можно посчитать довольно безобидной историей, так как обе группы — британ_ки и американ_ки — в современном мире являются привилегированными. Английский считается языком международной коммуникации. Причем и американский, и британский варианты распространены в мире.

Другое дело, когда британ_ки начинают насмехаться, например, над шотланд_ками. Динамика власти здесь довольно очевидна: Шотландия была подчинена англичанами и стала частью Великобритании. У некоторых шотланд_ок действительно очень специфическая речь, несмотря на то, что их английский язык не выученный, а родной.

Кроме того, насмешки и жестокие шутки время от времени направлены на людей, для которых английский язык вообще не родной. Социальные сети полнятся пародиями носител_ьниц английского языка, у которых есть привилегия с рождения владеть «международным» языком, на людей, которые должны годами тратить время, интеллектуальные ресурсы и деньги, чтобы выучить английский на коммуникативном уровне.

Однако языковое высокомерие — это не всегда признак носител_ьниц специфического «имперского» (русского, британского либо любого другого) мировоззрения. Довольно часто языковое высокомерие чувствуют по отношению к себе беларус_ки со стороны своих же соотечественни_ц. Причем как русскоязычных, так и беларусскоязычных. И больше всего достается трасянке.

Языковое высокомерие от своих, или Разве трасянка — это нормально?

Трасянка, как и языковое высокомерие, — ненаучный термин, обозначающий такую речь, которая воспринимается как смесь беларусского и русской языков. Почему мы даем именно такое определение? Давайте для начала разберемся, из чего, собственно, образуется язык и как его элементы могут смешиваться.

Сначала немножко базы: из чего состоит язык

Лексика, грамматика и фонетика — «три кита», на которых зиждется любой язык. Именно эти три предмета на первом курсе изучают студент:ки факультетов иностранных языков. Если сильно упрощать, то лексика — это словарный запас языка. Грамматика — правила, согласно которым язык функционирует. Например, есть ли в языке грамматические категории рода, падежа и числа? Если есть, то как слова изменяются в соответствии с каждой грамматической категорией? Фонетика — это система звуков и интонаций, характерных для этого языка. Например, в беларусском языке нет мягкого звука [р’], а в русской — нет [ў].

Смешивание языковых систем при их тесном контакте — естественное явление. Вообще, точную границу, где заканчивается один язык и начинается другой, бывает довольно сложно провести, поскольку государственные границы не всегда совпадают с языковыми.

Например, речь жител_ьниц деревень польского Подляшья сильно отличается от литературного польского языка. Сами жител_ьницы этих деревень говорят, что разговаривают не по-польски, а «по-своему». Но отнести ли этот язык к диалекту польского либо к диалекту беларусского или украинского языков (на которые местный говор тоже внешне похож), разные ученые решают по-разному.

Так же и с языком жител_ьниц беларусского Полесья, где лексика, фонетика и грамматика могут сильно отличаться даже в соседних деревнях. Одно остается неизменным: местные наречия имеют общие черты и с беларусским, и с украинским языками и при этом имеют свои яркие особенности.

Кроме того что провести точные границы между языками одной языковой группы бывает неимоверно сложно, языки даже разных групп при плотном контакте носител_ьниц взаимообмениваются лексикой, грамматикой и фонетикой.

В какой пропорции должны смешаться русский и беларусский языки, чтобы назвать речь трасянкой?

Время от времени трасянкой называют речь, полностью соответствующую лексике и грамматике русского языка, но имеющую фонетические особенности беларусского. Однако здесь снова возникает вопрос: какие именно это должны быть фонетические особенности, чтобы назвать определенную речь трасянкой? Почти люб_ая беларус_ка, не занимавш_аяся специально тем, чтобы привести свой язык в соответствие с русской литературной нормой, имеет определенные специфические речевые черты.

Даже если кажется, что у вас абсолютно нет никакого акцента, скорее всего, вы произносите [дз’] и [ц’] вместо литературного [д’] и [т’], разговаривая по-русски. То, что еще сложнее заметить неподготовленному человеку, — это степень редукции (то есть сокращения) гласных в литературном русском языке и в беларусском варианте русского языка.

Например, нам может казаться, что слово «молоко» и в русском, и в беларусском языке произносятся одинаково, хотя пишется по-разному. На самом деле это не так. Если записать транскрипцию, то русское «молоко» это [мълако́], а беларусское — [малако]. Если упростить, то по-русски произносится «млако», а по-беларусски — «малако».

Много ли беларусо_к при этом называют молоко «млаком»? Все ли, кто этого не делает, разговаривают на трасянке? Скорее всего, люди, которые применяют термин «трасянка» и подразумевают специфику речи, имеют в виду другие особенности беларусского языка. Например, использование твердого [ч] или невзрывного [ғ]. Однако остается непонятным, почему «гэканье» и «чэканье» считаются признаками трасянки, а другие особенности беларусской речи — нет.

Некоторые пользуются другим «подходом» и фокусируются на лексике и грамматике. Тогда трасянкой называют именно использование одновременно и особенностей, характерных для русской лексики и грамматики, и особенностей, характерных для беларусской лексики и грамматики.

«Мне вельмі ўкусна», «Можа, вам кофе зрабіць?», «Да заўтра трэба адчот завязці».

(По-русски было бы: «Мне очень вкусно», «Может, вам кофе сделать?», «До завтра надо отчет завезти». По-беларусски было бы: «Мне вельмі смачна», «Можа, вам каву зрабіць?», «Да заўтра трэба справаздачу завезці» — ред.)

Так говорят люди, которые пользуются трасянкой. Но как они к этому пришли?

Как появилась трасянка

Дело в том, что из-за десятилетий русификации — процесс насаждения русского языка и культуры со стороны власти — названия определенных предметов и явлений заменились в беларусском языке на русские эквиваленты.

В процессе урбанизации, набравшем мощь после Второй мировой войны и продолжающемся по сей день, люди массово уезжали из деревень в города (и из малых городов в более крупные города). Беларусскоязычные сельчане должны были переходить на русский. На то было несколько причин.

Этот миф существовал не безосновательно. Абсолютное большинство школ в городах были русскоязычными, а обучения в средних специальных и высших заведениях на беларусском языке вообще не существовало.

В качестве руководителей крупных предприятий или на должности из сферы госуправления часто назначали людей, которые приезжали с территории России или из других союзных республик. Это была сознательная политика советского руководства, чтобы избежать формирования прочной пробеларусской элиты.

В Беларуси было большое присутствие контингента советской армии — военнослужащих с семьями, которые жили на территории Беларуси, но были выходцами с других территорий. Дети военнослужащих были освобождены от изучения «национальных языков» в школе с той же целью советского руководства: чтобы в армии, упаси бог, не появилось националистических настроений. Члены семей военнослужащих работали в это время на гражданских работах. Поэтому, например, чтобы договориться с коллежанкой, приехавшей со своим мужем-военнослужащим работать в Беларусь, весь коллектив должен был переходить на русский язык.

Во времена независимой Беларуси после подъема на волне национального возрождения, в конце 80-х — начале 90-х, ситуация с беларусским языком стала постепенно ухудшаться. Уменьшалось количество беларусскоязычных школ. Абсолютное большинство контента, который потребляют беларус_ки, — русскоязычный. Даже городское окружение — вывески и указатели — преимущественно русскоязычные. Сегодня даже в общественном транспорте Минска, где раньше всегда звучал беларусский язык, всё чаще можно услышать русский.

Русский язык — единственный язык делопроизводства. Престиж беларусского языка неуклонно падает, люди не видят практической необходимости пользоваться им и предпочитают русский.

Почему трасянка так раздражает

Смешение беларусского и русского языков в Беларуси произошло из-за жесткой колонизации и насаждения русского языка, уничтожения национальной элиты и дискриминации носител_ьниц беларусского почти во всех сферах жизни.

Именно поэтому трасянка (в любой ее форме) может вызвать только негатив у национально ориентированных беларусо_к, так как она есть живой памятник того, как язык (вместе с беларусским народом) столетиями уничтожали.

В то же время носител_ьниц трасянки могут винить в несознательности. Дескать, хоть они и разговаривают явно не на русском языке, но не видят ценности в беларусском и не переходят на его литературный вариант.

Для русскоязычных беларус_ок трасянка может быть и признаком низкого уровня образования. Ассоциация появляется мгновенно и часто даже бессознательно: если человек не научился правильному русскому языку, значит, не учился в русскоязычных учреждениях образования. А поскольку других и нет — кроме редких беларусскоязычных школ в деревнях — значит, человек не получил вообще никакого образования, кроме школьного.

Отсутствие профессионального образования (как и отсутствие/наличие чего-нибудь еще), конечно, не является основанием, чтобы над кем-то насмехаться и смотреть свысока. И более того, если человек говорит на трасянке, то это не значит, что он_она не образован_а. Иногда разговаривать на трасянке — это осознанный выбор.

Кроме того, трасянка — если речь идет именно об использовании фонетических особенностей беларусского языка вместе с лексикой и грамматикой русского языка — ассоциируется с беларусскими чиновни_цами. Многие из них пользуются именно такой речью, и из-за общего негативного отношения ко всему, что с этим чиновничеством связано, этот негатив распространяется и на трасянку.

При этом значительная часть беларусо_к — в особенности живущих в деревнях или маленьких городах — всё еще постоянно пользуются трасянкой (в разных вариантах понимания этого слова). При этом они не имеют ничего общего с беларусскими государственными структурами и могут тоже негативно относиться к ним.

Презрение к трасянке: почему это проблема?

Тем не менее, как в диаспоре, так и в пределах страны находятся люди, которые ощущают для себя необходимость переходить на беларусский язык. При этом без практики, после десятилетий использования русского языка, почти невозможно сразу перейти на литературный беларусский язык, разговаривать уверенно и без запинок.

Так вот, те люди, которые сознательно переходят на беларусский язык с русского в повседневной жизни, тоже могут пользоваться определенным говором, в котором беларусские грамматика и лексика переплетаются с русскими.

Скорее всего, из-за того, что беларусский словарный запас у них пока маленький, и приходится пользоваться русским языком, когда не получается вспомнить, как какое-то слово будет по-беларусски. Также может недоставать знаний из беларусской грамматики, поэтому, например, изменение слов по падежам может происходить у них в соответствии с русским, а не с беларусским языком.

Так, распространенная черта в речи людей, только начинающих ежедневно пользоваться беларусским языком, — отсутствие чередования [к] и [ц] в дательном и предложном падеже: вёска — вёсцы — у вёсцы. Должно быть, вы слышали вариант «у вёске», возникающий под влиянием русского языка.

Такую речь в некотором смысле тоже можно назвать трасянкой. И даже услышать призыв от инфленсер_ок «лупить на трасянке» для тех, кто стесняется разговаривать по-беларусски из-за недостатка словарного запаса или боязни сделать грамматическую ошибку.

Из-за высокомерного отношения со стороны как беларусскоязычных, так и русскоязычных соотечественни_ц носител_ьницам трасянки становится сложно и стыдно пользоваться тем языком, который для них просто естественен. Они ощущают необходимость переходить на литературный русский, когда выходят из привычного близкого круга общения. При этом разговаривать на правильном русском у них всё равно не получается, и этого ведет к еще большему стрессу и ощущению своей несуразности.

Трасянка — полезна?

Немногие обращают внимание, что трасянка — даже если под ней понимается только фонетический элемент — помогает сохранять особенности беларусского языка.

Благодаря трасянке при переходе на беларусский язык по крайней мере ни у кого не возникает проблем с речью. А если под трасянкой подразумеваются ещё и грамматические и лексические черты беларусского языка, то переход к литературному беларусскому становится совсем простым.

Кроме того, мы часто обращаемся к трасянке даже тогда, когда знаем беларусское слово, чтобы подчеркнуть ироничность ситуации, высказать эмоции или посмеяться над собой: «Ну вабшчэ, што за дзярэўня, ашчушчэнія не це». Трасянка — это также наш способ говорить о своих чувствах и состоянии.

Михал Анемподистов говорил, что в юношестве именно игра в трасянку помогла усвоить беларусский язык:

«Мы сначала просто дурачились, играли такие роли — говорили на трасянке, а позже со временем заговорили по-беларусски. А трасянка сняла психологические барьеры».

К сожалению, в беларусской ситуации мы не можем поощрять людей открыто переходить на беларусский литературный язык в их ежедневной коммуникации, так как это делает их объектом внимания для силовиков и ставит под угрозу репрессий. Однако мы по крайней мере можем отказаться от языкового высокомерия и не «подталкивать» людей в сторону отказа от беларусских говоров в пользу русского языка.

Во время, когда беларусский язык выйдет из подполья внутри страны и получит свое надлежащее место в ежедневной жизни, никто не сможет перейти в одну секунду на литературный вариант беларусского языка. Люди в любом случае будут пользоваться разными говорами в соответствии с регионом, откуда они родом и где живут.

Поэтому стоит поощрять собеседников пользоваться родными диалектами, чтобы общение было приятное, а не маркировано сильным стрессом. Вероятно, постепенно по вашему примеру (если вы пользуетесь беларусским литературным языком или каким-нибудь из беларусских говоров) собеседник начнет перенимать больше особенностей беларусского литературного языка и так насыщать свою собственную речь.

Авторка: Дарья Гордейчик

Статья создана в рамках проекта «Together 4 values — JA», который совместно реализуют организации ІншыЯ і Razam e.V. при поддержке Министерства иностранных дел Федеративной Республики Германии.